|

EN BREF

|

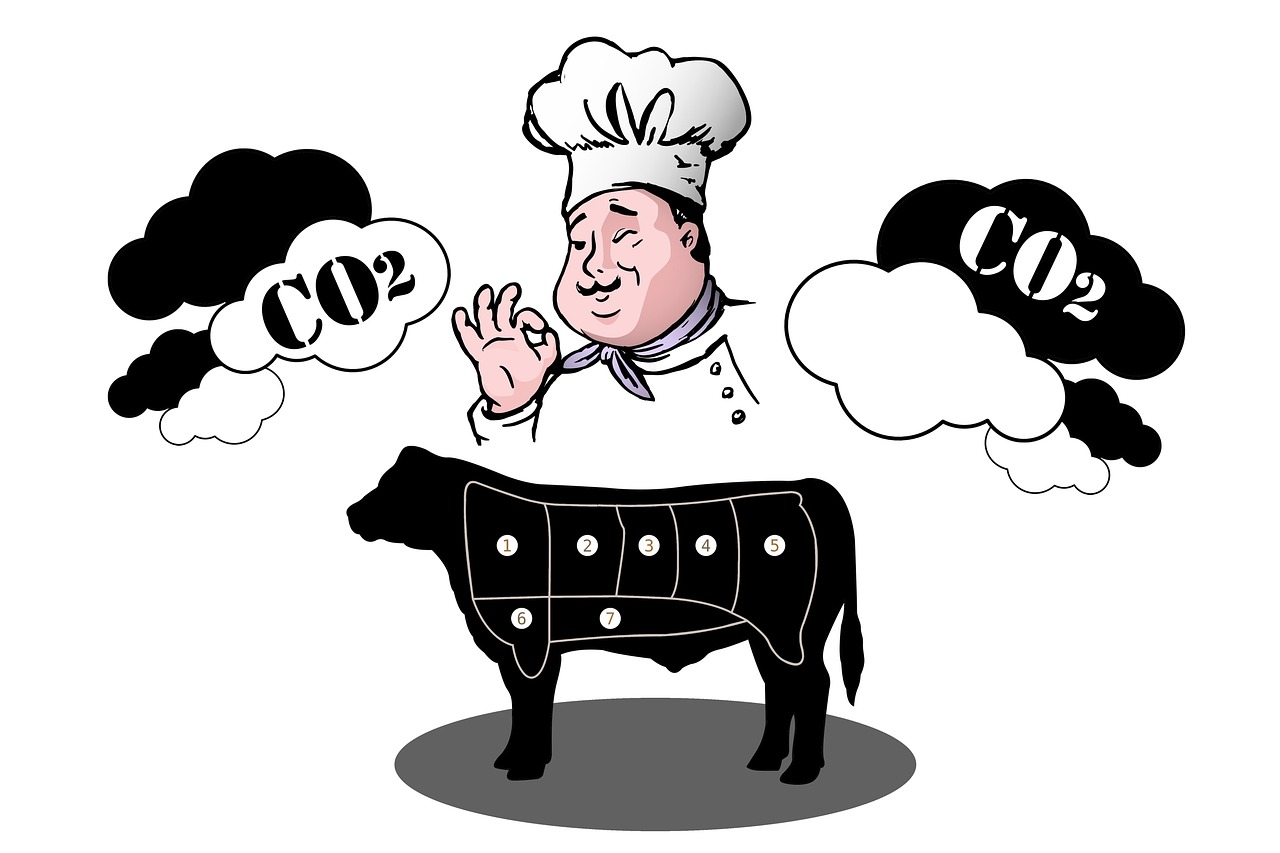

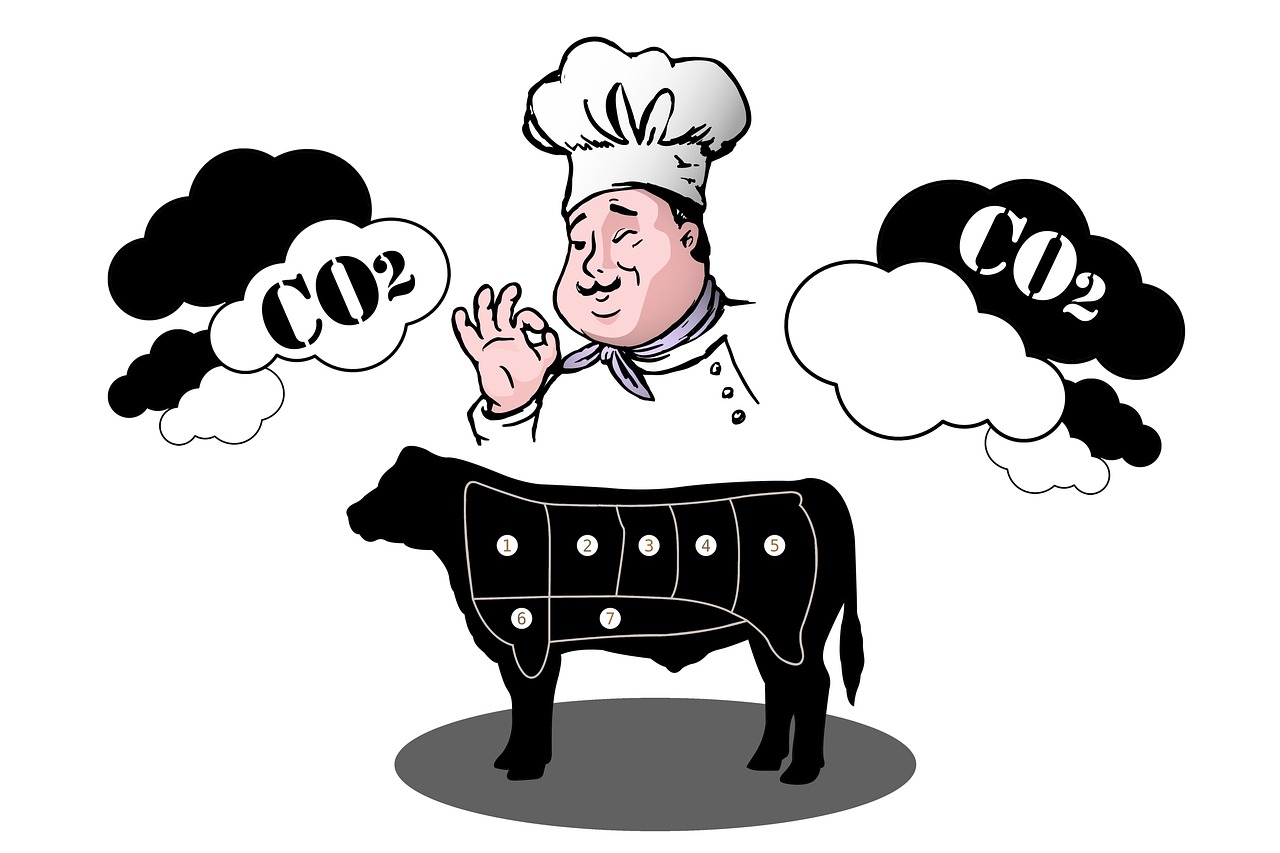

Un musée emblématique en France émet chaque année près de 9000 tonnes de CO2, ce qui équivaut à l’empreinte annuelle d’environ 800 Français. Cette situation souligne l’urgence d’aborder la question de la transition écologique au sein des institutions culturelles. Alors que de nombreux musées commencent tout juste à se mobiliser sur les enjeux environnementaux, ils doivent redoubler d’efforts pour réduire leur empreinte carbone et adopter des pratiques plus durables. Les réponses à ce défi nécessitent une remise en question des modèles exposant une croissance infinie et encouragent de nouvelles stratégies de réduction et d’économie des ressources.

Le secteur muséal en France fait face à un défi environnemental majeur, alors qu’un musée emblématique produit chaque année près de 9000 tonnes de CO2. Cette réalité alarmante, qui équivaut à l’empreinte annuelle d’environ 800 Français, souligne l’importance d’adopter une démarche de transition écologique. Au fil des ans, les musées, considérés comme des bastions de la culture, ont longtemps négligé leur responsabilité envers l’environnement. Cependant, la prise de conscience grandissante des impacts écologiques a conduit à une réflexion sur les pratiques durables et la nécessité de restructurer leur fonctionnement.

La prise de conscience post-Covid

La crise sanitaire due à la pandémie a radicalement changé la manière dont les musées abordent les enjeux environnementaux. Selon Aude Porcedda, muséologue et sociologue, cette période a explosé les questions écologiques au sein du milieu culturel. Dans le passé, seule une faible proportion de musées portait un intérêt à ces thématiques. Cependant, le rapport Décarbonons la culture, publié en fin 2021 par le Shift Project, a mis en lumière la vulnérabilité des institutions culturelles face aux crises climatiques et énergétiques à venir.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un musée en France émet en moyenne 9000 tonnes de CO2 annuellement, une situation qui ne peut plus être ignorée. La crise énergétique, exacerbée par des conflits internationaux, a également ravivé les discussions autour de la durabilité au sein des institutions culturelles.

Les inactions passées et la nécessité d’un changement

Le retard pris par les musées en matière de transition écologique était en partie causé par l’inaction des autorités, notamment du ministère de la Culture, qui n’a pas su dessiner suffisamment de politiques publiques ambitieuses. Ce constat a conduit certains acteurs du monde culturel à s’interroger sur la croissance illimitée qui a caractérisé le secteur : l’expansion des surfaces d’exposition, la multiplication des expositions temporaires et l’augmentation du trafic des visiteurs sont autant de facteurs contribuant à des émissions de gaz à effet de serre.

Les discours lors de colloques, comme celui de janvier 2022 au palais des Beaux-Arts de Lille, mettent en avant l’urgence de sortir de ce modèle et de repenser totalement la logistique muséale. Emmanuel Marcovitch, ancien directeur général délégué de la Réunion des Musées nationaux, a plaidé pour des changements fondamentaux dans la façon d’exposer et de concevoir les expositions.

Les musées en première ligne de l’action écologique

Certains établissements se sont déjà engagés dans une démarche proactive en matière d’écologie. Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, par exemple, a pris conscience de sa responsabilité environnementale dès son ouverture. Depuis 2014, il travaille à réduire son empreinte environnementale, intégrant des principes de développement durable dans sa gestion de l’espace d’exposition ainsi que dans ses choix de partenaires.

Universcience, qui inclut le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, fait également partie des pionniers dans la mise en œuvre d’un Guide d’éco-conception des expositions. Cela a permis au musée de Marseille, le Mucem, d’évoluer vers une réduction de 20% de sa consommation d’énergie, confirmant que des transformations sont possibles. Les écomusées, des structures nées dans les années 1960 et 70, se sont découvertes de véritables précurseurs en matière de réemploi et de sobriété, élevant la voix pour une meilleure relation entre l’homme et son environnement.

L’implication croissante des musées d’art

Avec la prise de conscience grandissante, même les musées d’art, qui étaient jusqu’alors réticents, commencent à agir. Le musée des Beaux-Arts de Lille, par exemple, a fait un diagnostic de ses déchets en 2019 et a réduit ses grandes expositions à une fois tous les deux ans dans un soucis d’autolimitation. La recherche de durabilité se reflète progressivement dans les choix d’étalage des pièces, favorisant celles provenant de l’Europe plutôt que celles nécessitant de longs transports depuis l’Amérique.

Chaque étape franchie par ces institutions représente une avancée non négligeable vers la durabilité culturelle. L’écoresponsabilité devient un sujet central des discussions dans plusieurs arènes artistiques, ce qui pourrait également inciter d’autres musées à suivre le mouvement.

L’engagement du ministère de la Culture

Au-delà des initiatives individuelles des musées, le ministère de la Culture joue un rôle crucial dans la transition écologique. En 2023, il a publié un Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition écologique de la culture, qui établit une feuille de route claire pour les établissements culturels. À ce jour, tous les musées nationaux de plus de 250 agents ont réalisé un bilan carbone, tandis que les plus petits musées sont également encouragés à se joindre à cette initiative.

De plus, des financements sont mis à disposition pour soutenir la transition : un appel à projets à hauteur de 25 millions d’euros pour des initiatives vertes ou 40 millions d’euros destinés à la rénovation énergétique des bâtiments. Ces mesures incitent les établissements non seulement à adopter des pratiques durables, mais aussi à former leurs agents aux enjeux de la transition écologique.

Un regard vers l’international

Citons le musée d’Ethnographie de Genève comme un exemple à suivre. Il est reconnu comme étant le premier musée en Europe à avoir obtenu le label international de Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale (THQSE). Cet engagement souligne un modèle de réussite auquel d’autres musées devraient aspirer pour répondre à la crise actuelle. Aux États-Unis, le Baltimore Museum of Arts a également lancé un programme ambitieux autour de la durabilité, prouvant que la direction à prendre est internationale et globale.

La sobriété énergétique : un impératif

Face à l’urgence climatique, les musées s’engagent dans des mesures de sobriété énergétique. Cela implique non seulement des efforts pour réduire les heures d’éclairage ou de chauffage, mais aussi un renouvellement des systèmes de chauffage urbains ou l’adoption de la géothermie. Des initiatives comme la limitation de la température de chauffe à 19°C l’hiver et à 26°C l’été sont désormais en place dans plusieurs institutions.

Ces changements ne peuvent pas être perçus uniquement comme des obligations, mais peuvent transformer l’image des musées en véritables acteurs du changement. En encourageant leurs visiteurs à utiliser des modes de transport moins polluants et en optant pour des solutions énergétiques renouvelables, les musées peuvent non seulement réduire leur empreinte carbone, mais également sensibiliser le public.

La transition culturelle, un défi supplémentaire

La transition écologique ne se limite pas aux changements structurels et techniques : elle nécessite également une transition culturelle. Selon certains experts, repenser les valeurs et les pratiques au sein des musées est tout aussi essentiel. La notion de culture doit intégrer les enjeux de durabilité et de respect de l’environnement, afin que ce changement ne soit pas simplement une tendance temporaire mais un véritable engagement à long terme.

En fin de compte, reconfigurer le monde des musées pour tenir compte des préoccupations écologiques peut également enrichir l’expérience des visiteurs et donner une toute nouvelle dimension aux expositions. Cette mission dépasse le seul cadre des œuvres d’art, elle touche à l’essence même de ce que signifie préserver notre patrimoine culturel dans un monde en mutation.

Des initiatives innovantes pour un avenir durable

Les musées commencent à explorer des pratiques innovantes telles que le transfert d’œuvres in-situ pour prévenir le transport, comme ce fut le cas pour l’installation de Tony Oursler dans le musée d’Arts de Nantes. En intégrant des étudiants des Beaux-Arts dans le processus de création, les musées peuvent non seulement réduire leur empreinte carbone, mais également renforcer leur connexion avec la communauté et l’éducation artistique.

Notre finalité est de penser à long terme pour assurer un équilibre respectueux entre la culture et l’environnement. À travers des initiatives collectives, comme la mise en place d’un projet de stockage en carton au musée du Quai Branly, chaque musée a la possibilité de faire entendre sa voix dans le concert de la transition écologique.

Un musée emblématique de France produit chaque année près de 9000 tonnes de CO2, une réalité qui ne peut plus être ignorée et qui place la transition écologique au cœur des préoccupations du secteur muséal. Chaque musée a un rôle à jouer dans cette démarche et doit prendre conscience de son impact sur l’environnement, en adoptant des pratiques plus durables et en engageant le public sur ces enjeux cruciaux.

Un musée emblématique de France produit chaque année près de 9000 tonnes de CO2 : la transition écologique, un enjeu crucial pour le secteur muséal

Chaque année, un musée français émet environ 9000 tonnes de CO2, une réalité alarmante qui interpelle l’ensemble du secteur culturel. Cette empreinte carbone représente l’équivalent de l’empreinte annuelle de près de 800 Français, faisant des musées des acteurs incontournables dans la lutte contre le changement climatique. La prise de conscience tardive de cette problématique a poussé les institutions à s’interroger sur leurs responsabilités.

Les récents changements dans le contexte mondial, notamment la crise due à la COVID-19 et les répercussions de la guerre en Ukraine, ont exacerbé la nécessité de cette transition. Les musées doivent désormais intégrer des stratégies de développement durable dans leur fonctionnement quotidien. Par exemple, des initiatives visant à réduire leur consommation d’énergie et à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement ont émergé.

Ce défi exige une collaboration accrue entre les musées, les décideurs et les professionnels du secteur. Il est devenu essentiel d’abandonner les modèles traditionnels qui privilégiaient la croissance à tout prix. Une nouvelle approche se profile à l’horizon : celle orientée vers la sober reté énergétique, impliquant la relocalisation des activités, la limitation des expositions, et une éco-conception réfléchie.

Les témoignages des directeurs de musées révèlent un engagement croissant. L’un évoque : “Nous avons pris conscience que notre empreinte écologique ne peut plus être ignorée. Réduire notre consommation d’énergie est maintenant indispensable, et nous cherchons constamment des moyens d’éco-concevoir nos expositions”. Un autre ajoute : “La transition écologique doit devenir le fil rouge de notre stratégie, car il en va de notre survie en tant qu’institution, mais aussi de celle de notre patrimoine culturel”.

Les musées de société, comme le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, se sont positionnés en pionniers, mettant en place des démarches concrètes pour diminuer leur impact environnemental. “Nous avons intégré des considérations écologiques dès la conception de nos expositions, car nous savons que la préservation des cultures passe aussi par la protection de l’environnement”, témoigne un responsable de cet établissement.

Les efforts commencent à porter leurs fruits, mais la route reste encore longue. Les institutions doivent continuer à innover et à s’adapter en permanence aux enjeux de la transition écologique. Les témoignages recueillis montrent une volonté évidente de changer les pratiques, signalant un tournant décisif dans la manière dont le secteur muséal gère son impact environnemental.

Leave a Reply