|

EN BREF

|

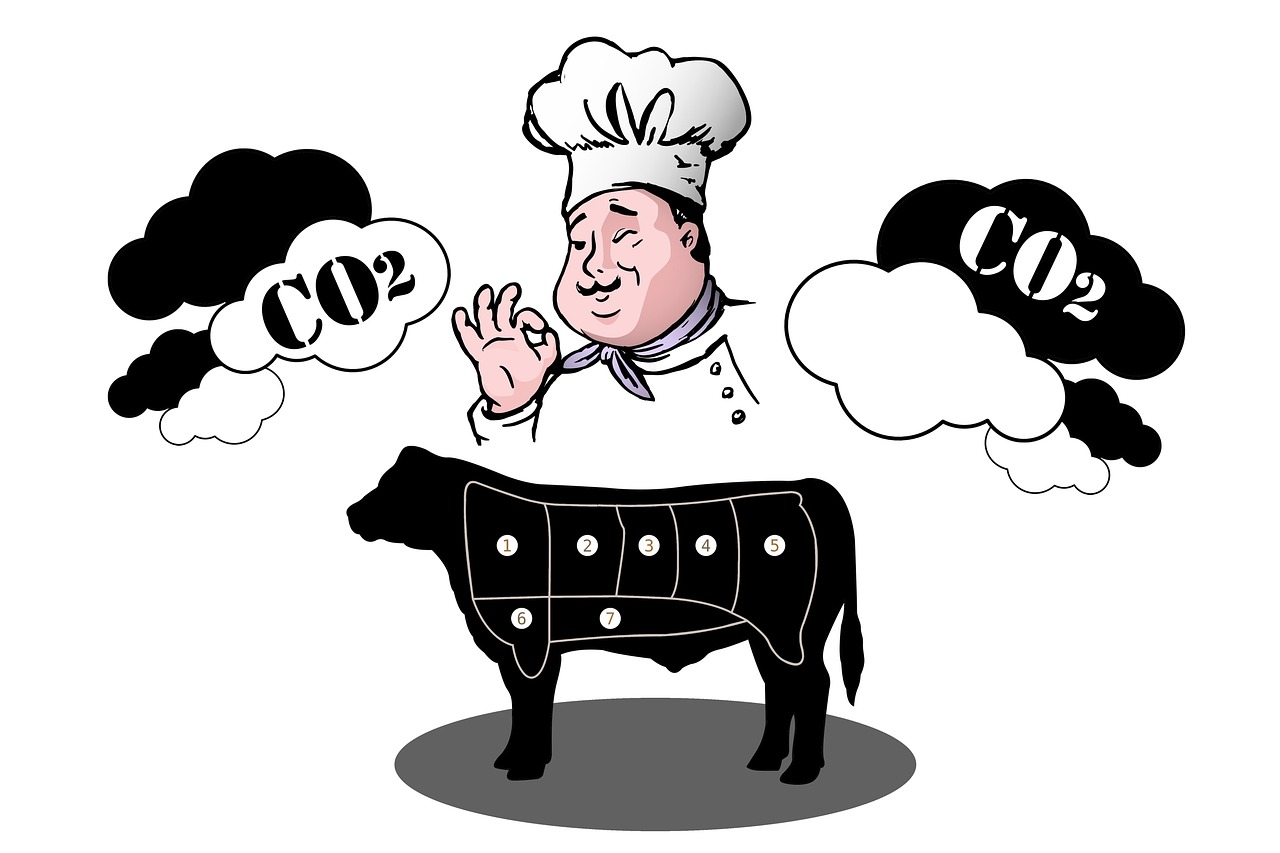

Dans le cadre de ses engagements pour une réduction significative de l’empreinte carbone, neuf grandes enseignes françaises de la grande distribution ont récemment lancé une plateforme commune dédiée à la collecte de données sur le bilan carbone de leurs fournisseurs, notamment les coopératives agricoles. Cette initiative, nommée LESS pour « low emission sustainable sourcing », vise à améliorer la transparence environnementale et à encourager la coopération au sein des chaînes d’approvisionnement. Selon des études, les émissions indirectes, correspondant au scope 3, représentent 96 % du bilan carbone total des enseignes. Face à cet enjeu, la plateforme permettra aux fournisseurs de renseigner leur empreinte carbone dans un cadre juridique sécurisé, favorisant l’échange de données tout en respectant les règles de concurrence.

La question de l’empreinte carbone des produits de grande consommation est devenue un enjeu central pour l’industrie de la grande distribution. Neuf grandes enseignes françaises ont récemment décidé de s’unir pour créer une plateforme commune de collecte des données sur le bilan carbone de leurs fournisseurs, notamment ceux issus de l’amont agricole. Cette initiative vise à renforcer la transparence quant aux émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la production des produits, et ainsi à favoriser une transition vers des pratiques commerciales plus durables.

Une initiative commune pour la décarbonation

Le projet de plateforme LESS, abréviation pour « low emission sustainable sourcing », marque une étape importante vers la décarbonation des chaînes d’approvisionnement des principales enseignes de la grande distribution. Les grandes marques ont reconnu l’urgence d’agir face au changement climatique et s’engagent à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Cette initiative a été lancée le 12 novembre 2025, sous l’égide de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et de Periphem, la Fédération technique du commerce.

La principale fonction de cette plateforme sera de permettre aux fournisseurs, y compris les coopératives agricoles, de renseigner des données sur leur bilan carbone et leurs objectifs environnementaux. Cela suscite une nouvelle ère de collaboration entre les distributeurs et leurs partenaires, soulignant l’importance d’unir les forces pour une meilleure gestion de l’empreinte carbone.

Les enjeux du scope 3

Pour les neuf enseignes fondatrices de cette initiative, il ne s’agit pas seulement de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre. Selon Philippe Joguet, directeur du développement durable à la FCD, les entreprises souhaitent aller plus loin en abordant les enjeux liés au scope 3, qui englobe toutes les émissions indirectes. Une étude menée par McKinsey en 2022 révèle que le scope 3 représente 96 % du bilan carbone total des enseignes.

Parmi ces émissions indirectes, une grande partie provient de la fabrication des produits eux-mêmes. Ce constat souligne l’urgence d’améliorer la coopération avec l’ensemble des chaînes d’approvisionnement pour permettre une collecte de données précises et fiables. En effet, une meilleure transparence des données est essentielle pour établir des stratégies efficaces de réduction des émissions.

Collecte des données carbone à l’échelle entreprise

Au commencement, l’idée était de collecter des données directement liées aux produits. Cependant, divers facteurs ont rendu ce projet difficile à réaliser. La maturité insuffisante des méthodes de calcul disponibles dans l’industrie a contraint les initiateurs à réorienter leur approche. Il était donc crucial de trouver une méthode appropriée pour rassembler ces informations.

Les porteurs du projet ont finalement décidé de focaliser leurs efforts sur la collecte de données à l’échelle de l’entreprise. Les entreprises qui choisissent de connecter des informations sur leur empreinte carbone le feront de manière conforme au droit de la concurrence. Les enseignes n’auront accès aux données qu’en fonction du volume de commerce qu’elles entretiennent avec chaque fournisseur, garantissant ainsi une gestion éthique et responsable des informations.

Le rôle du tiers de confiance

La mise en place d’une plateforme collective nécessite bien souvent une structure qui assure la neutralité des données. Pour ce faire, le projet s’est associé à un « tiers de confiance » chargé de développer et sécuriser le logiciel de la plateforme. Le réseau d’échanges de données Open Climat a été sélectionné pour son adéquation avec les exigences numériques et légales du projet.

Cette attention au choix du partenaire technique est un gage de sérieux et de fiabilité, notamment en matière de protection des données. La plateforme se présente comme un outil à la fois collectif dans son fonctionnement et individuel dans son utilisation par chaque enseigne, garantissant que les stratégies restent adaptées aux besoins de chaque acteur.

Attractions et défis liés à la participation des fournisseurs

À ce jour, environ 150 acteurs ont rejoint la plateforme, mais un défi de taille demeure : inciter de nombreux autres fournisseurs à s’inscrire. Les grandes enseignes peuvent compter jusqu’à 6 000 fournisseurs, ce qui représente un potentiel encore sous-exploité pour cette initiative. Afin de faciliter cette intégration, le service est proposé gratuitement aux entreprises n’ayant pas encore de bilan carbone. Cela pourrait jouer un rôle significatif dans l’acculturation des fournisseurs aux enjeux de décarbonation.

Philippe Joguet précise qu’une fois qu’un fournisseur décide de renseigner ses données, un droit d’accès sera établi en fonction de son chiffre d’affaires. Ce modèle incitatif pourrait avoir des effets positifs sur la participation des fournisseurs, tout en contribuant à la mise en place d’une culture de transparence.

Partage des coûts de la décarbonation

Le projet avance également dans des discussions sur le partage des coûts liés à la décarbonation. Carole Lejeune, de La Coopération Agricole, met en avant que la collecte des données est essentielle, mais qu’il est tout aussi crucial d’aborder le vrai défi : celui de la répartition des charges financières de la décarbonation entre tous les acteurs de la chaîne. Une estimation révèle que pour leurs 2 000 coopératives, la réduction de 25 % de leur impact carbone pourrait nécessiter des investissements additionnels de 800 millions d’euros chaque année.

Bien que chaque organisation soit libre de ses engagements, la question du partage des coûts pourrait devenir centrale lors des rencontres du Comité des parties prenantes. Ce comité a pour but de structurer le dialogue entre industriels et distributeurs et de suivre l’évolution du projet, ce qui pourrait déboucher sur des accords plus globaux concernant les investissements à réaliser.

La nécessité d’une transparence renforcée

La transparence sur l’empreinte carbone des produits n’est pas uniquement un enjeu pour les enseignes de la grande distribution ; c’est également une attente croissante de la part des consommateurs. Les choix d’achat s’orientent de plus en plus vers des solutions respectueuses de l’environnement, soulignant la nécessité de fournir une information précise et accessible sur l’impact écologique des produits. Les attentes du public à cet égard rendent la transparence encore plus cruciale.

Dans un contexte où des initiatives similaires émergent à travers le monde, il est vital que cette plateforme en France serve d’exemple. Elle pourrait inspirer d’autres secteurs à mettre en œuvre des dispositifs similaires pour améliorer la transparence sur les émissions de gaz à effet de serre. Le projet pourrait, par la suite, participer à une évolution plus large de la grande distribution vers des pratiques toujours plus durables.

Le chemin à parcourir pour une grande distribution responsable

Bien que le lancement de la plateforme LESS soit un pas significatif, il reste encore de nombreux défis à relever pour instaurer une culture de décarbonation au sein de la grande distribution. Plusieurs questions subsistent, telles que la normalisation des méthodes de calcul d’empreinte carbone et la complémentarité des efforts entre distributeurs et fournisseurs.

Les efforts pour lever ces enjeux poseront les fondations nécessaires à une amélioration continue de la durabilité au sein des chaînes d’approvisionnement. Il sera également crucial de mesurer les résultats de cette initiative à travers des indicateurs précis, permettant ainsi d’évaluer l’impact concret des actions entreprises.

Des exemples de bonnes pratiques

Pour illustrer l’efficacité d’une telle initiative, il convient de se tourner vers les exemples de succès au sein de l’industrie. Plusieurs enseignes en France, tout comme à l’international, ont déjà mis en place des démarches similaires afin de connaître leur empreinte carbone. Ces initiatives incluent des audits réguliers de l’empreinte environnementale, l’application de labels écologiques et le développement de gammes de produits à faibles émissions.

Ces exemples montrent que, lorsque des données fiables sont collectées et analysées, il est possible d’entreprendre des actions concrètes pour réduire l’impact environnemental des produits. En intégrant les retours d’expérience des entreprises qui agissent déjà pour le climat, les distributeurs peuvent s’inspirer de meilleures pratiques, contribuant ainsi à un modèle de consommation plus responsable.

Les attentes des consommateurs

La prise de conscience des enjeux environnementaux chez les consommateurs est en forte croissance. Les acheteurs exigent une transparence accrue sur l’empreinte carbone des produits qu’ils achètent, utilisant ces informations pour adapter leurs choix. La grande distribution doit donc être attentive à ces attentes pour maintenir la confiance de ses clients.

Face à ces demandes, les enseignes peuvent se positionner comme des leaders en matière de durabilité. En mettant en avant les efforts réalisés sur l’empreinte carbone, les distributeurs renforcent leur crédibilité et fidélisent une clientèle de plus en plus soucieuse de l’environnement. Cela pourrait également les différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Le cadre juridique et les implications

La création de la plateforme a également soulevé des questions d’ordre juridique. L’Autorité de la concurrence a rendu un avis favorable au projet, ce qui témoigne d’une volonté d’incorporer des mécanismes visant à prévenir tout risque de manipulation sur le supplément d’informations que les enseignes pourraient obtenir. La conformité avec la législation actuelle est essentielle pour garantir la pérennité de ce type d’initiative.

Les implications juridiques de la collecte et du partage de données sur l’empreinte carbone des produits nécessitent une attention particulière. L’établissement d’accords clairs entre chaque acteur et la définition de pratiques conformes au droit de la concurrence contribueront à créer un climat de confiance favorable à l’initiative.

Le projet de plateforme de collecte de données sur l’empreinte carbone dans la grande distribution ouvre des perspectives nouvelles pour une transition vers des pratiques plus durables. La transparence est essentielle pour informer les consommateurs et engager les entreprises dans un parcours collaboratif vers un avenir bas carbone. En mettant en avant l’importance de la coopération entre distributeurs et fournisseurs, cette initiative pourrait constituer un modèle à suivre pour d’autres secteurs et incarner une avancée significative vers une économie plus responsable.

Témoignages sur la transparence de l’empreinte carbone dans la grande distribution

La grande distribution est souvent perçue comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Plusieurs dirigeants d’enseignes ont exprimé la nécessité d’une transparence accrue concernant l’empreinte carbone de leurs produits. Jean-Pierre, directeur d’une grande enseigne, partage son engagement : « Nous avons la responsabilité de communiquer clairement sur l’impact environnemental de nos produits. Informer nos clients sur leur empreinte carbone peut les aider à faire des choix éclairés. »

Martine, responsable des achats dans une chaîne de supermarchés, souligne l’importance de cette démarche. « La collecte de données fiables est essentielle. Les clients veulent savoir d’où viennent les produits et quel est leur impact sur l’environnement. Apporter cette visibilité est crucial pour notre avenir. »

De leur côté, les fournisseurs de ces enseignes jouent également un rôle essentiel. Pierre, représentant d’une coopérative agricole, exprime son soutien à la plateforme de collecte de données : « C’est une initiative positive. Nous devons tous travailler ensemble pour réduire notre empreinte carbone. Avoir un outil commun nous permettra d’établir des standards et de mieux communiquer sur nos objectifs environnementaux. »

Les consommateurs, quant à eux, expriment de plus en plus leurs attentes. Clara, une cliente régulière dans un supermarché bio, mentionne : « Je veux savoir si le produit que j’achète a un impact écologique négatif. Une étiquette indiquant l’empreinte carbone serait un atout décisif dans mon choix d’achat. »

Enfin, François, consultant en développement durable, conclut : « La transparence sur l’empreinte carbone est nécessaire pour engager une véritable transition écologique. Les enseignes doivent s’emparer de ce sujet crucial pour prouver qu’elles prennent au sérieux leurs responsabilités vis-à-vis de l’environnement. »

Leave a Reply