|

EN BREF

|

Le bilan carbone est souvent perçu comme un outil clé pour mesurer notre impact environnemental, mais il présente de nombreuses inefficacités qui limitent son efficacité. Les enjeux d’évaluation des données, les méthodologies employées et l’interprétation des résultats soulèvent des questions sur la précision de ces bilans. De plus, l’obligation légale pour les grandes entreprises d’évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre est souvent contournée, mettant en lumière un manque de transparence et une incohérence avec les objectifs environnementaux. Malgré les efforts de transition vers une économie circulaire et les énergies renouvelables, les actions actuelles n’atteignent pas les résultats escomptés, laissant entrevoir un besoin urgent d’améliorer la mise en œuvre et la fiabilité des bilan carbone pour qu’ils deviennent effectivement des leviers de changement.

Le bilan carbone est souvent considéré comme un outil essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Il vise à quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par des activités humaines. Cependant, plusieurs études et rapports mettent en lumière ses limites et inefficacités, mettant en question son efficacité réelle en tant qu’outil de mesure et de gestion de notre impact environnemental. Cet article explore ces inefficacités, leurs conséquences, et les pistes d’amélioration possibles.

Un outil parfois inexact

Le premier point à aborder est l’inexactitude des mesures prises dans le cadre d’un bilan carbone. La complexité des systèmes naturels et des interactions entre les différents types d’émissions rendent difficile leur évaluation précise. De nombreux facteurs, tels que le type d’énergie consommée, les transports, ou encore les activités industrielles, changent constamment.

De plus, les méthodologies employés pour établir ces bilans sont souvent disparates. Chaque entité, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une collectivité ou d’un pays, peut choisir ses propres méthodes de calcul. Ces différences conduisent à des variabilités qui nuisent à la comparabilité des résultats. Pour vérifier ces données, il est essentiel d’avoir accès à des données fiables et à des méthodes standardisées de calcul, ce qui manque souvent dans les pratiques actuelles.

Le défi de l’interprétation des résultats

Interpréter les résultats d’un bilan carbone peut également s’avérer complexe. Même si les données sont collectées correctement, leur signification peut être mal comprise ou mal communiquée. L’absence de communication claire autour des résultats signifie que les décideurs et le grand public peuvent sous-estimer les enjeux associés.

Par exemple, un bilan qui indique une baisse des GES ne signifie pas nécessairement une réelle amélioration de la situation environnementale. Des déplacements d’émissions de l’un à l’autre, sans un véritable changement dans les comportements ou les processus, peuvent créer une illusion de progrès. Il est crucial de mettre en perspective ces chiffres afin de comprendre réellement l’impact environnemental des activités économiques.

Les lacunes réglementaires

Sur le plan réglementaire, il existe également de nombreuses lacunes qui limitent l’efficacité des bilans carbone. Par exemple, une loi impose aux grandes entreprises de quantifier leurs émissions de GES, mais la non-conformité à cette obligation est fréquente. Selon certaines estimations, une majorité des entreprises ne respectent pas ces normes.

Cette laxité réglementaire met en évidence le manque de sanctions réelles pour les contrevenants, créant un climat où il est plus facile de négliger les responsabilités. Il est crucial, pour inciter les entreprises à adopter une approche plus responsable, de renforcer les mécanismes de contrôle et d’aligner les normes nationales sur les attentes internationales.

Le manque de transparence

Un autre point essentiel concerne le manque de transparence qui entoure le processus de bilan carbone. Le public et les parties prenantes ne sont souvent pas informés des méthodes utilisées, des données collectées, ou des décisions prises en matière de comptabilisation des émissions. Ce flou peut alimenter la méfiance et créer un fossé de compréhension entre les entreprises, les gouvernements et la société civile.

Pour pallier ce problème, il est indispensable d’améliorer la transparence des bilans carbone en rendant les données accessibles et compréhensibles. Les entreprises pourraient publier leurs bilans de manière standardisée, or les institutions devraient également fournir des rapports clairs et accessibles présentant les résultats de manière anticipée.

Une vision trop limitée des solutions

Les bilans carbone ont tendance à se concentrer principalement sur les émissions de GES sans tenir compte d’autres facteurs environnementaux, tels que l’usage des ressources naturelles et la biodiversité. Cette vision réductrice peut conduire à des solutions inappropriées qui ne traitent pas les problèmes environnementaux plus larges.

Les stratégies reposant uniquement sur la réduction des GES, sans intégrer d’autres préoccupations telles que la gestion des déchets, l’utilisation des terres ou les impacts sur les écosystèmes, peuvent s’avérer inefficaces sur le long terme. Pour développer des approches réellement durables, il convient d’adopter une vision plus holistique intégrant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Les enjeux économiques de la transition énergétique

Une étude de la Direction générale du Trésor souligne que la transition vers la neutralité carbone pourrait avoir des effets négatifs à court et moyen terme sur la croissance économique, avec une prévision de diminution de 0,5 point de PIB d’ici 2030. Cette transition implique une hausse des coûts liés aux émissions de GES par l’intermédiaire de la fiscalité ou des normes.

Cette situation peut entraîner une réduction d’activité pour certaines secteurs, notamment ceux qui dépendent des énergies fossiles. En effet, une augmentation des coûts pourrait nuire à la compétitivité des entreprises et freiner l’investissement dans des technologies plus durables. Il est donc crucial d’accompagner la transition énergétique par des mesures d’incitation financière et d’apprentissage pour les entreprises souhaitant évoluer vers des pratiques moins polluantes.

Manque d’innovation et de solutions durables

Un autre aspect souvent négligé des bilans carbone est leur tendance à ne pas favoriser l’innovation dans le domaine écologique. De nombreuses entreprises, de par leur dépendance aux méthodes traditionnelles de calcul et de reporting, évitent de se sacrifier sur le plan innovant. Cela peut résulter d’un manque d’incitations à explorer de nouvelles technologies, à développer des alternatives aux carburants fossiles ou à améliorer les procédés de fabrication.

Une approche plus proactive devrait intégrer des programmes de soutien aux entreprises en quête d’innovation. Par exemple, des subventions pour des projets de recherche ou le partage des meilleures pratiques au sein des secteurs d’activité pourraient permettre de propulser le développement de solutions durables.

Le rôle des collectivités locales

Les collectivités locales jouent un rôle fondamental dans la détermination des engagements carbone, mais elles sont souvent sous-représentées dans les discours et les rapports concernant le bilan carbone. Certaines initiatives locales montrent des résultats probants en matière d’engagement communautaire, mais celles-ci ne sont pas toujours mises en avant.

Les collectivités peuvent en effet agir directement pour modifier les comportements des citoyens grâce aux politiques locales et à l’accompagnement, mais également en créant des projets participatifs. L’engagement des collectivités envers une économie circulaire pourrait ignorer les promesses du bilan carbone, d’où leur rôle essentiel dans la mise en œuvre de solutions sur le terrain. Pour une effervescence écologique, il est essentiel d’associer le niveau local aux initiatives souvent prises à l’échelle nationale.

La nécessité de moderniser le bilan carbone

La remise en question des bilans carbone actuels appelle à une modernisation de l’outil. Des approches plus flexibles, basées sur des indicateurs variés et des techniques de mesure plus précises, pourraient améliorer la pertinence et l’efficacité du bilan carbone. Cela pourrait passer par le développement d’une norme internationale, facilitant ainsi l’harmonisation des méthodes de calcul.

Des réseaux d’experts devraient se former pour partager les bonnes pratiques et permettre un retour d’expérience entre les différents acteurs. En créant ainsi des synergies, les bilans carbone pourraient non seulement devenir plus précis, mais également plus adaptables aux contraintes locales, sectorielles et temporelles.

Les attentes des parties prenantes

Pour accroître l’efficacité du bilan carbone, il est fondamental d’impliquer les parties prenantes dans le processus décisionnel. D’une part, les entreprises doivent s’engager de manière proactive et définir des objectifs clairs en matière de réduction des GES. D’autre part, le grand public doit également être sensibilisé aux enjeux du bilan carbone et être en mesure de jouer un rôle dans la mise en œuvre des actions proposées.

Des initiatives citoyennes peuvent contribuer à renforcer la compréhension des enjeux environnementaux et à encourager une participation accrue. Des programmes éducatifs, des campagnes de sensibilisation, et des partenariats entre entreprises et collectivités locales peuvent soutenir cet engagement collectif vers une économie plus durable.

Le rapport au numérique et son impact

Avec l’avènement de la numérisation, les bilans carbone peuvent bénéficier de l’intégration de technologies avancées. Les outils numériques permettent de mieux suivre, analyser et report les GES produits par les entreprises et collectivités. Les big data et l’IA (intelligence artificielle) offrent des perspectives intéressantes pour une évaluation plus fine des émissions.

Cependant, il existe également un revers à la médaille : le numérique génère des émissions de GES considérables. Il est donc crucial de ne pas perdre de vue que l’optimisation des bilans carbone passe également par une réflexion sur l’impact environnemental du numérique lui-même. Par conséquent, intégrer ces dimensions dans les bilans devient nécessaire pour offrir une image plus holistique de la durabilité.

Des initiatives pour un bilan carbone amélioré

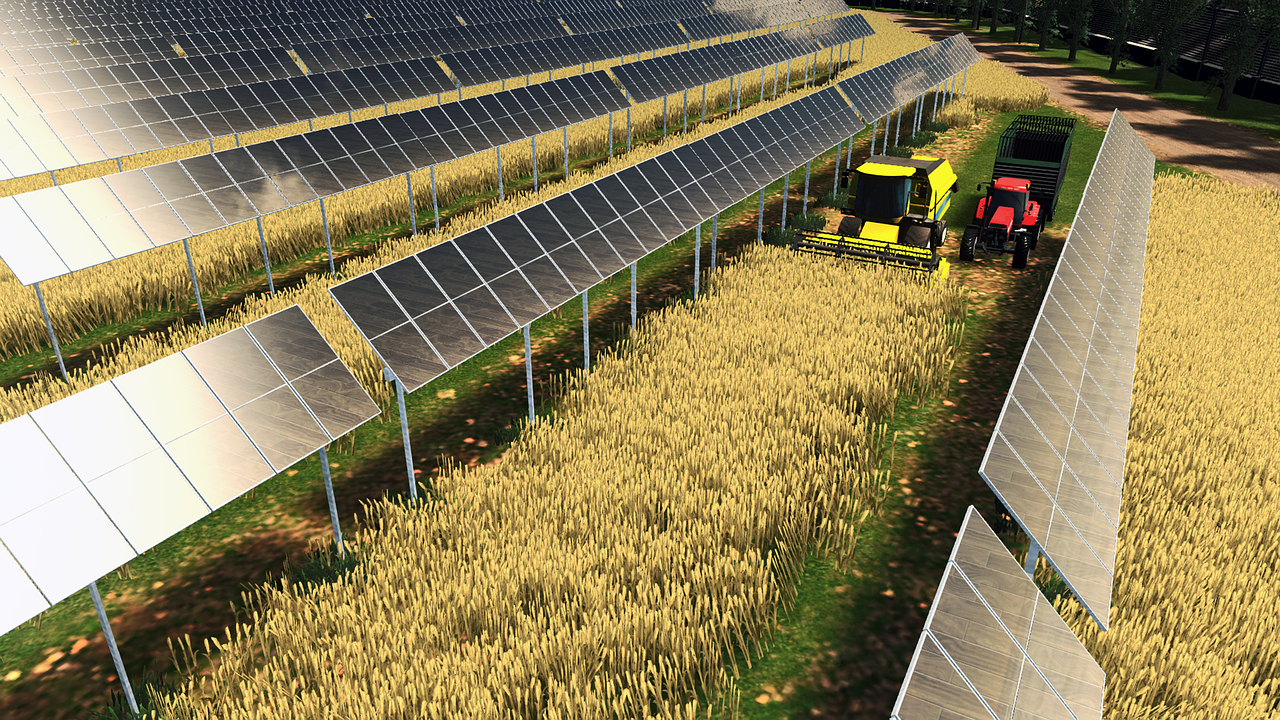

D’innombrables initiatives dans divers secteurs offrent des exemples tangibles de ce que peut être un bilan carbone structuré et efficace. De nombreuses entreprises commencent à concevoir des programmes novateurs pour atténuer leur impact environnemental. Certaines expérimentent des approches d’économie circulaire, tandis que d’autres investissent dans des technologies dites vertes.

Par exemple, l’intégration de programmes de compensations ou d’offres d’énergies renouvelables peut améliorer les performances des bilans carbone d’une entreprise. Ces initiatives devraient être encouragées et largement diffusées, car elles représentent une démarche proactive face aux enjeux environnementaux. L’échange de bonnes pratiques entre entreprises est nécessaire pour propager ces idées afin d’élargir le champ d’application du bilan carbone.

Les actions à prendre pour un meilleur avenir

Pour que le bilan carbone dépasse son statut de simple outil de mesure, des actions concrètes doivent être mises en œuvre. Ces actions commencent par une réévaluation des méthodologies employées, en intégrant toutes les dimensions de l’impact environnemental.

À travers des discussions multipartites, associations, entreprises et autorités devraient collaborer pour définir des standards communs. Enfin, un engagement à long terme au sein des organisations peut promouvoir une culture de durabilité et mettre ce concept en pratique au quotidien.

Réflexions sur le futur du bilan carbone

Enfin, envisager l’avenir du bilan carbone nécessite de repenser les objectifs et les méthodes. La mise en place d’une vision claire et partagée autour des enjeux environnementaux en cours permettra de mieux appréhender la nécessité d’un changement vers des modèles plus durables. Des opportunités d’innover dans le domaine exigent des efforts conjoints.

Dans cette optique, il serait judicieux de tisser des collaborations entre les secteurs public et privé, afin de bénéficier des expériences et expertises de chacun. Cela peut conduire à des solutions qui, bien que différentes des approches traditionnelles, permettront d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES de manière efficace.

Les inefficacités du bilan carbone : témoignages percutants

La première voix, issue d’une PME engagée dans la transition écologique, souligne les limites de l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre. « Nous avons réalisé un bilan carbone, mais il est difficile de mesurer avec précision notre impact. Les méthodologies employées manquent souvent de clarté et d’uniformité, ce qui rend difficile la comparaison avec d’autres entreprises », affirme le responsable environnemental.

Un expert en durabilité partage une observation troublante : « Malgré les efforts investis, la plupart des entreprises ne respectent pas les obligations de bilan carbone. Cela démontre un manque d’engagement face à des enjeux qui devraient pourtant être prioritaires. Comment espérer un changement si les acteurs clés ne prennent pas ces obligations au sérieux? »

Une chercheuse en économie de l’environnement ajoute une nouvelle dimension au débat : « Les implications économiques de la transition vers la neutralité carbone sont souvent sous-estimées. La hausse des coûts et l’efficacité des politiques en matière d’énergie renouvelable ne sont pas toujours en phase. Nous devons repenser nos approches pour que les résultats soient à la hauteur des attentes. »

Un représentant d’une organisation non gouvernementale met en lumière le rôle des collectivités : « Les initiatives locales se heurtent aux obstacles d’un bilan carbone mal structuré. L’absence de transparence dans la collecte de données rend impossible une évaluation précise de l’impact de ces actions sur le terrain. C’est un véritable paradoxe. »

Pour terminer, un étudiant en écologie mentionne les difficultés rencontrées dans la sensibilisation. « Nous avons organisé une campagne pour promouvoir les énergies renouvelables, mais le public a du mal à comprendre l’importance d’un bilan carbone. Cela démontre que les concepts sont souvent trop complexes pour le citoyen moyen, ce qui nuit à l’engagement général. »

Leave a Reply