|

EN BREF

|

La Journée mondiale du nettoyage numérique invite à réfléchir sur l’impact écologique du numérique et à prendre des actions concrètes pour réduire notre empreinte carbone. En France, des initiatives se déroulent du 11 au 27 mars, telles que le réemploi des équipements, la sensibilisation aux bonnes pratiques numériques et le tri des données. Le ministère de la Culture soutient la transition vers un numérique responsable en intégrant des critères écologiques dans les financements et en offrant des formations pour les professionnels. Plusieurs projets, comme des expériences immersives et des outils numériques pour les acteurs culturels, témoignent de ce nouvel engagement envers la sobriété numérique.

À l’heure où le numérique prend une place prépondérante dans notre quotidien, il est essentiel d’agir pour en réduire l’impact environnemental et culturel. La Journée de la propreté numérique est une occasion unique de sensibiliser le public et les professionnels du secteur culturel sur les bonnes pratiques numériques. Cet article explore les différentes initiatives mises en place pour enrichir notre patrimoine culturel tout en adoptant un comportement numérique responsable. À travers des actions concrètes et des partenariats, la culture numérique s’engage pour préserver et valoriser notre héritage.

Les enjeux de la propreté numérique dans le secteur culturel

La transformation digitale des institutions culturelles pose de nombreux défis. En effet, l’utilisation croissante des technologies numériques engendre une empreinte écologique importante. En France, l’empreinte carbone du secteur numérique est estimée en forte hausse pour les années à venir, avec une prévision d’augmentation de 30 % d’ici 2030, et de 187 % d’ici 2050. Au-delà de ces chiffres alarmants, la question de la propreté numérique prend toute son importance, tant pour la préservation de notre patrimoine que pour notre environnement.

Les institutions culturelles, bibliothèques, musées et centres d’art se retrouvent donc à la croisée des chemins, cherchant à allier innovation et durabilité. Elles doivent d’une part s’adapter aux nouvelles technologies et à l’influence croissante du numérique, et d’autre part incarner des modèles de sobriété numérique. Cela implique non seulement de prendre conscience des enjeux environnementaux, mais également de réfléchir à de nouvelles façons de valoriser notre patrimoine grâce aux outils numériques.

La Mobilisation autour de la Journée de la propreté numérique

La Journée mondiale du nettoyage numérique, célébrée le 15 mars, constitue un événement phare qui incite chacun à participer à la réduction de son empreinte numérique. De nombreuses initiatives sont lancées autour de cette journée pour éveiller les consciences et encourager l’adoption de pratiques plus responsables. En France, cette mobilisation s’étend sur plusieurs jours, se traduisant par des actions variées, allant du réemploi d’équipements à des campagnes de sensibilisation. Les acteurs du secteur culturel sont ainsi invités à réfléchir à leur impact numérique et à partager leurs bonnes pratiques.

En parallèle, les différentes initiatives mondiales convergent vers un objectif commun : assainir notre environnement numérique. Cela passe notamment par des actions de tri, de nettoyage de données et de réemploi des équipements. En sensibilisant le grand public à ces enjeux, les organismes culturels jouent un rôle clé dans la prise de conscience collective.

Actions concrètes pour un numérique responsable dans le domaine culturel

Le ministère de la Culture, en collaboration avec divers acteurs, met en place des actions concrètes pour promouvoir des usages numériques plus responsables. Plusieurs axes sont définis pour répondre à cette nécessité de sobriété numérique :

Réemploi et recyclage des équipements

Au lieu de jeter un appareil usagé, pourquoi ne pas lui donner une seconde vie ? Des opérations de collecte de matériel informatique obsolète sont organisées pour encourager le réemploi et le recyclage. Ces réseaux permettent de faciliter la remise en état de matériaux et de les rendre accessibles à de nouvelles expériences culturelles. Par ailleurs, cette démarche contribue à la diminution de l’empreinte carbone liée à la production de nouveaux équipements.

Sensibilisation aux bonnes pratiques

Dans le cadre de cette mobilisation, des webinaires, des ateliers pratiques et des guides sont proposés pour informer et former les professionnels et le grand public. Ces ressources sont essentielles pour encourager les acteurs de la culture à adopter des pratiques numériques plus responsables. Le partage de conseils sur le nettoyage de données, le tri des fichiers et la gestion des archives numériques font ainsi partie des thématiques abordées.

Événements et rencontres autour de la propreté numérique

La programmation d’événements dédiés à la propreté numérique permet de dynamiser la réflexion sur l’impact de nos usages numériques. En rassemblant des acteurs culturels et des experts, ces rencontres offrent une plateforme d’échange sur les défis à relever. Des dialogues autour de la responsabilité écologique sont également encouragés, favorisant une prise de conscience accrue des conséquences environnementales liées au numérique.

Des initiatives inspirantes à travers le secteur culturel

Diverses initiatives se démarquent dans le secteur culturel pour promouvoir une approche responsable du numérique. Parmi ces exemples, plusieurs acteurs ont su allier innovation et respect de l’environnement tout en renforçant l’accès à la culture.

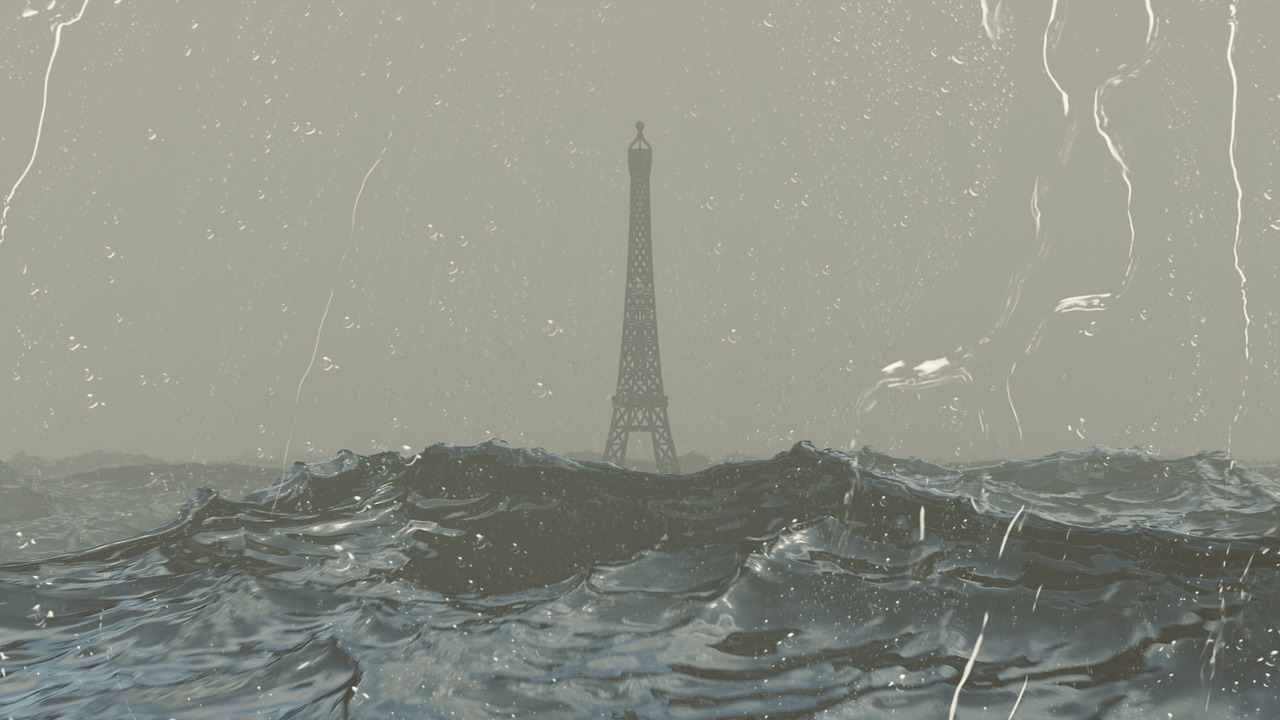

Expériences immersives au musée d’Orsay

En 2024, le musée d’Orsay a lancé une expérience immersive en réalité virtuelle, permettant aux visiteurs de revivre l’historique première exposition impressionniste de 1874. Ce dispositif, bien qu’innovant, s’accompagne d’une réflexion sur son impact environnemental. Au-delà de la technologie, un bilan carbone a été réalisé pour garantir que cette innovation culturelle ne compromette pas les enjeux de durabilité.

Programmes d’accompagnement pour les professionnels

Le programme Augures Lab, financé par le ministère de la Culture, a déjà développé plusieurs outils numériques gratuits afin d’accompagner les professionnels dans leur transition écologique. Cette dynamique est essentielle pour garantir un soutien concret à l’évolution des pratiques culturelles face aux enjeux environnementaux croissants.

Mesurer pour mieux agir : le projet CEPIR

Le projet CEPIR vise à quantifier l’effet écologique des technologies de réalité virtuelle. En déployant une calculette carbone, ce projet permet d’évaluer de manière précise l’empreinte écologique des dispositifs immersifs, contribuant ainsi à la stratégie de transition écologique portée par France 2030.

Les engagements pour un avenir culturel responsable

Les initiatives mises en place autour de la propreté numérique s’inscrivent dans un cadre plus vaste, témoignant de l’engagement du ministère de la Culture envers la durabilité. Cette volonté se concrétise à travers plusieurs axes stratégiques :

Labellisation « Numérique Responsable »

Le ministère de laCulture va introduire une labellisation « Numérique Responsable » en 2024, permettant d’identifier les démarches structurées visant à réduire l’impact environnemental du numérique dans les politiques culturelles. Ce label encouragera les institutions à s’engager davantage dans des pratiques responsables.

Intégration d’objectifs écologiques dans les appels à projets

La prise en compte de l’impact environnemental dans les appels à projets culturels sera également intégrée dans les critères de sélection des financements. Pour exemple, dans le cadre des projets immersifs soutenus par France 2030, il est désormais essentiel d’évaluer l’empreinte carbone avant de valider les financements.

Formation et sensibilisation des équipes

Finalement, le ministère de la Culture met l’accent sur la formation continue des équipes culturelles. Des formations passeront par des webinaires et des guides pratiques, afin de fournir les outils nécessaires pour adopter des solutions durables et une approche responsable des usages numériques.

Face aux enjeux environnementaux actuels, la propreté numérique s’impose comme un impératif. La Journée de la propreté numérique se présente non seulement comme un appel à l’action, mais également comme un vecteur de changement au sein du secteur culturel. Les initiatives variées qui en émergent montrent à quel point il est possible d’enrichir notre patrimoine culturel tout en préservant notre environnement.

La Journée du nettoyage numérique représente une occasion unique de réévaluer notre rapport avec la technologie et son impact sur notre patrimoine culturel. Cette journée incite chacun à réfléchir aux effets que le numérique a sur l’environnement et, par extension, sur la culture que nous souhaitons préserver.

Différentes organisations et musées participent activement en offrant des initiatives concrètes pour promouvoir un numérique responsable. Par exemple, les établissements culturels mettent en place des ateliers de sensibilisation où le public peut apprendre à réemployer ses équipements. Ces sessions sont essentielles pour donner une seconde vie à des appareils souvent abandonnés, contribuant ainsi à la préservation de notre environnement.

De nombreuses actions éducatives sont également mises en avant dans le cadre de cette journée. Des séminaires et des webinaires sont organisés pour permettre aux participants d’acquérir des compétences en matière de tri de données numériques. Cela aide à diminuer la charge sur les serveurs et réduit l’empreinte carbone associée à l’utilisation des technologies.

Les initiatives vont également au-delà du simple nettoyage de données. Des projets innovants, comme des expositions immersives, intègrent des réflexions sur leur impact environnemental. Le musée d’Orsay, par exemple, utilise la technologie de réalité virtuelle tout en étant conscient de son bilan carbone. Cela démontre qu’il est possible d’allier innovation et responsabilité écologique.

Enfin, le ministère de la Culture se positionne comme un acteur clé dans cette dynamique. Il lance des programmes de formation pour former les professionnels du secteur culturel à des pratiques numériques plus durables. Grâce à ces efforts, les acteurs culturels sont encouragés à adopter des solutions qui bénéficient tant à la culture qu’à l’environnement.

Leave a Reply