|

EN BREF

|

Résumé sur la Programmation Énergétique : de l’ombre à la clarté à l’Assemblée nationale ?

La proposition de loi “PPL Grémillet” concernant la programmation énergétique en France a suscité des débats marqués par une forte confusion, culminant avec un rejet au sein d’une Assemblée nationale presque vide en juin 2025. Ce rejet, après de nombreux amendements, a conduit à un examen au Sénat dès juillet de la même année. Parallèlement, le président Macron a conditionné l’adhésion de la France aux objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre à une approche plus équilibrée vis-à-vis du nucléaire et des énergies renouvelables. Malgré les critiques contre les énergies renouvelables, qui sont jugées responsables de coûts élevés et de risques pour le réseau, la situation intérieure du pays se révèle plus complexe, avec des aspects liés à la surproduction d’électricité et la nécessité d’accélérer l’électrification pour répondre à des enjeux de souveraineté et d’emplois. La France doit ainsi envisager un renforcement du déploiement des énergies renouvelables et un cadre de développement stable pour garantir un avenir énergétique à la fois compétitif et durable.

La programmation énergétique en France est au cœur d’un débat passionné et complexe. Les récentes discussions à l’Assemblée nationale autour de la proposition de loi « Grémillet » et des enjeux de la transition énergétique mettent en lumière la nécessité de déterminer la place du nucléaire et des énergies renouvelables dans un mix énergétique viable. Ce texte vise à analyser les dynamiques en jeu et à éclairer le chemin à suivre pour garantir à la fois une production d’électricité durable et une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Les défis sont nombreux, mais les possibilités d’optimisation et d’innovation le sont tout autant.

Contexte : des décisions cruciales au sein d’un hémicycle déserté

Dans un hémicycle de l’Assemblée nationale peu rempli, le débat sur la proposition de loi, surnommée “PPL Grémillet”, a rapidement tourné au vinaigre. En juin 2025, après plusieurs heures de tension, les députés ont finalement rejeté ce projet, qui visait à établir une programmation énergétique en France de 2025 à 2035. Ce rejet a mis en exergue la fracture politique autour des choix énergétiques du pays. En parallèle, le président Emmanuel Macron a conditionné l’adhésion de la France aux objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040 à un traitement équilibré des énergies nucléaires et renouvelables, augmentant ainsi la tension autour de la question.

Surproduction d’électricité : une opportunité à saisir

Actuellement, la France se trouve dans une situation de surproduction d’électricité. Depuis 1980, elle enregistre un solde exportateur net dans ses échanges d’électricité. Entre 2010 et 2021, une moyenne de 55 TWh d’électricité a été exportée chaque année. Toutefois, la situation a radicalement changé en 2022 avec une importation nette de 17 TWh, principalement en raison des aléas climatiques et techniques affectant le parc nucléaire. En 2023, la normalité était rétablie avec un solde exportateur de 50 TWh, et en 2024, ce chiffre a atteint un record de 90 TWh.

Cette surproduction a des conséquences favorables. Non seulement elle a permis de réduire les prix de l’électricité, qui ont retrouvé des niveaux proches de ceux d’avant la crise énergétique de 2022, mais elle a également renforcé l’excédent commercial de 4 milliards d’euros en 2024. En outre, la nature bas-carbone de l’électricité française aide à diminuer les émissions à l’échelle européenne.

Toutefois, cette surproduction pose également des défis. La gestion des périodes où la production dépasse largement la demande engendre des prix négatifs sur le marché. Il est donc impératif de réfléchir à des solutions innovantes pour mieux tirer profit de cette électricité excédentaire tout en préservant l’équilibre économique des producteurs.

Accroître l’électrification : un enjeu de souveraineté

Avec 60% de notre énergie encore tirée de sources fossiles, il est urgent de basculer vers une usage majoritairement électrique pour renforcer notre souveraineté énergétique et atténuer les coûts liés aux importations. L’objectif est d’atteindre une électrification de plus de 50% d’ici 2050. Malheureusement, ce taux stagne à 26-27% en France depuis plus d’une décennie, alors que d’autres pays, comme la Chine, avancent à grands pas dans cette direction.

Pour y parvenir, l’électrification des usages doit passer par des mesures concrètes, telles que la conversion au chauffage électrique dans les bâtiments, le développement de la recharge pour véhicules électriques, et l’augmentation de la production d’hydrogène. Par ailleurs, cette électrification favoriserait la création d’emplois locaux et réduirait notre dépendance à l’égard des énergies fossiles.

Anticipations sur la consommation électrique d’ici 2035

Les prévisions concernant la consommation d’électricité en France d’ici 2035 sont particulièrement délicates. Les récentes études menées par divers organismes, dont RTE, proposent des scénarios variés. Parmi les scénarios évoqués, une consommation de 615 TWh en 2035 est envisagée, contre 449 TWh en 2024. Selon RTE, une augmentation significative de la demande sera nécessaire pour accompagner l’électrification des moyens de transport et de l’industrie.

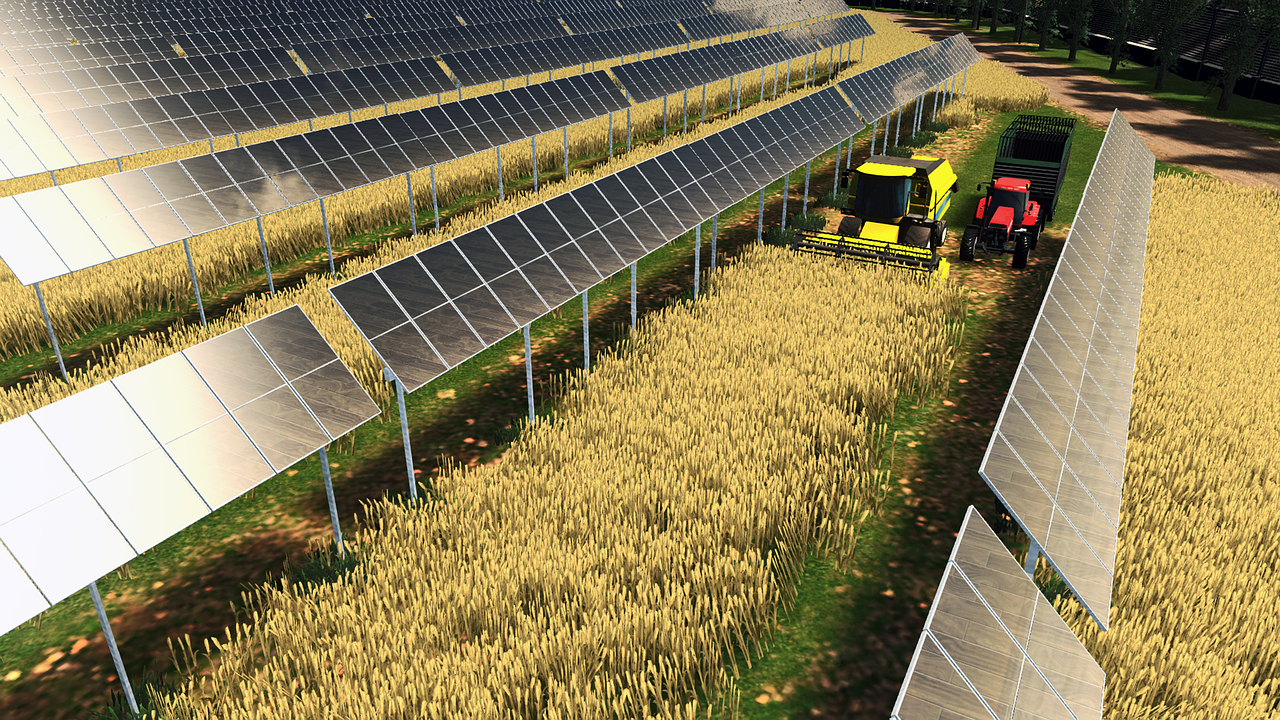

Cette augmentation de la demande devra être accompagnée d’un développement fort des sources d’énergie renouvelables. Ainsi, les projections indiquent qu’une forte expansion de la production photovoltaïque et éolienne sera indispensable. Ignorer cette réalité pourrait compromettre sérieusement les objectifs de transition énergétique que la France s’est engagée à atteindre.

Mix énergétique : la place du renouvelable est essentielle

Pour répondre à la hausse de la consommation d’électricité, le mix énergétique français doit évoluer. Les énergies renouvelables se présentent comme la seule solution viable à court terme. La France doit donc se concentrer sur la mise en place d’un cadre clair et stable pour favoriser leur développement rapide. Plus particulièrement, l’expansion des capacités éoliennes et photovoltaïques est non seulement nécessaire, mais inévitable si l’on veut relever le défi de la transition énergétique.

Les prochaines décennies devront miser sur une excessivité renouvelable, même si le retour d’une production d’électricité nucléaire reste une option à envisager. En effet, les projets de nouveaux réacteurs EPR ne devraient pas être négligés, bien que leur mise en service ne pourra pas pallier aux besoins immédiats d’une production accrue d’énergie renouvelable.

Les défis de la transition : vers un approvisionnement équilibré

Le succès de la transition énergétique nécessite avant tout la mise en place d’un approvisionnement équilibré, garantissant l’accessibilité, la durabilité et la compétitivité des sources d’énergie. Il faudra notamment se pencher sur l’intégration de la flexibilité de la consommation, permettant de gérer l’intermittence des énergies renouvelables.

Les efforts ne doivent pas seulement se concentrer sur la production d’électricité, mais également sur le renforcement des réseaux de distribution. Cela inclut des investissements pour améliorer la gestion du réseau et assurer une meilleure connexion entre les divers moyens de production et de consommation. L’objectif ultime est d’optimiser à la fois l’économie et l’écologie de l’approvisionnement énergétique, tout en veillant à la sécurité d’approvisionnement.

Le coût des choix énergétiques : une réflexion nécessaire

La question des coûts liés à la transition énergétique est cruciale. Si le développement des énergies renouvelables a longtemps été vu comme un gouffre financier, il est essentiel de reconsidérer ce point de vue à l’aube de 2025. Les coûts de production d’électricité renouvelable sont devenus compétitifs par rapport aux sources fossiles, et cette tendance est appelée à se poursuivre.

Il convient également de prendre en compte les investissements prévus pour la modernisation des infrastructures, qui participent à la gestion de la transition. “L’optimisation des coûts” est alors un élément essentiel à intégrer dans le débat public. La nécessité de comparer des systèmes d’approvisionnement de manière équitable devient un enjeu clé pour garantir la soutenabilité de la transition.

Vers un débat enrichi : les enjeux de la programmation énergétique

Les attentes autour de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie sont fortes. La nécessité d’un cadre solide pour préparer à l’avenir et d’un dialogue constructif entre les différents acteurs n’a jamais été aussi évidente. Les difficultés rencontrées par les processus décisionnels au sein de l’Assemblée montrent que des approches plus transparentes et inclusives sont nécessaires pour trancher les questions énergétiques avec efficacité.

Les lignes de fracture doivent céder la place à un consensus éclairé qui prenne en compte toutes les facettes de la transition énergétique. Ce débat pourrait également se concentrer sur des éclaircissements concernant la production d’électricité, supprimant ainsi la confusion persistante qui entoure les images d’une Assemblée nationale divisée sur ces enjeux vitaux.

Les défis de l’innovation : une réponse à l’urgence climatique

En somme, la nécessaire transition énergétique pose un défi immense, et ce, dans un délai très court. Face à l’urgence climatique, la France doit aller au-delà de la simple réflexion idéologique et chercher les solutions concrètes à ses problèmes énergétiques. La clé de cette démarche passera par la définition d’une vision d’ensemble qui combine l’électrification, le développement d’une puissance renouvelable significative et le maintien d’un équilibre à l’échelle nationale et régionale.

Témoignages sur la Programmation énergétique : de l’ombre à la clarté à l’Assemblée nationale ?

Dans un hémicycle de l’Assemblée nationale presque désert, les débats autour de la programmation énergétique se sont révélés riches en émotions et en tensions. Le rejet de la proposition de loi, surnommée “PPL Grémillet”, a suscité une onde de choc parmi les partisans des énergies renouvelables. « C’était frustrant de voir une si importante réforme tomber à l’eau, alors que les enjeux climatiques sont plus cruciaux que jamais », a partagé un jeune député écologiste, encore agacé par le manque de soutien.

Un député de la majorité a argumenté que, malgré le rejet, il y avait « un besoin urgent d’adapter notre vision électrique » et que le dialogue continue. « Nous avons l’opportunité de redéfinir notre stratégie en matière d’énergie et d’intégrer davantage le nucléaire avec les renouvelables, sans opposer les deux », a-t-il commenté, évoquant l’importance d’un cadre équilibré et pragmatique.

De l’autre côté, un sénateur, partisan des énergies fossiles, a qualifié le débat d’“irrationnel” et de “trop politisé”. « Nous devons garantir la stabilité de notre réseau énergétique. Ignorer l’importance du nucléaire pour la transition énergétique serait une erreur », a-t-il déclaré avec conviction.

De nombreux citoyens se sont également exprimés sur cette controverse. Une mère de famille a partagé : « Nous voulons un avenir durable pour nos enfants. Il est désolant de voir ces débats transformés en simples jeux politiques alors que notre climat est en péril ». Cette préoccupation croissante envers l’environnement est palpable chez les jeunes électeurs, qui pressent leurs représentants de prendre des décisions audacieuses et éclairées.

Un expert en énergie a également commenté la situation. À ses yeux, “le rejet de cette loi peut être perçu comme une occasion manquée”. Il a insisté sur le fait qu’une programmation énergétique claire pourrait garantir non seulement des énergies renouvelables renforcées, mais également la stabilité économique du pays. “Nous devons nous concentrer sur la façon dont nous pouvons réaliser cette transition sans compromettre notre sécurité énergétique”, a-t-il ajouté.

Enfin, un militant écologiste a exprimé son indignation face à la situation, affirmant que “le temps presse”. Il a appelé à une mobilisation citoyenne massive pour faire entendre des voix alternatives au sein des instances politiques, insistant que “toute avancée doit se faire dans la transparence et avec les citoyens au centre des décisions énergétiques”.

Leave a Reply